La littérature contemporaine, un miroir des luttes sociales

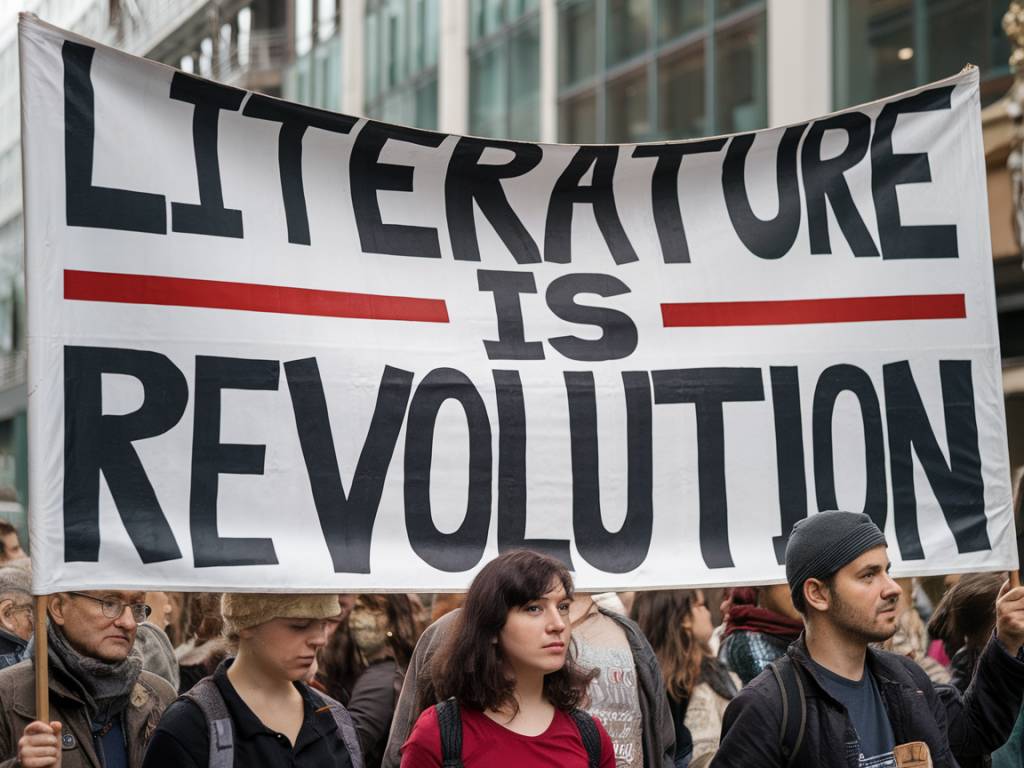

La littérature contemporaine joue un rôle majeur dans le façonnement de la conscience collective. Elle agit non seulement comme un reflet de la société, mais également comme un catalyseur des mouvements sociaux actuels. Les écrivains contemporains interrogent les structures du pouvoir, dénoncent les inégalités sociales et donnent une voix aux groupes marginalisés. Dans un contexte de mondialisation, de crises identitaires et de tensions sociales croissantes, la littérature ne se contente plus de raconter des histoires : elle participe activement à la transformation du réel.

Ce phénomène s’amplifie avec l’émergence de plateformes numériques, l’édition indépendante et une audience de plus en plus sensible aux injustices. Le roman, la poésie, l’essai ou encore le théâtre sont autant de formes littéraires utilisées pour questionner les normes dominantes et éveiller les consciences. Ces œuvres deviennent des instruments de mobilisation collective, influençant les débats publics et inspirant de nombreuses revendications.

Des thèmes littéraires ancrés dans les réalités sociales

De nombreux thèmes récurrents traversent les œuvres de la littérature contemporaine en lien direct avec les mouvements sociaux actuels. Les écrivains s’intéressent notamment à :

- La lutte contre les discriminations raciales et les violences policières

- Les revendications féministes et les questions de genre

- La crise climatique et l’écoféminisme

- Les migrations, l’exil et les frontières

- La précarité économique et les inégalités sociales

Ces préoccupations ne sont pas nouvelles, mais leur traitement dans la littérature contemporaine se distingue par une approche plus frontale, plus documentée et souvent plus intime. Des auteurs comme Chimamanda Ngozi Adichie, Édouard Louis, Leïla Slimani ou encore Ta-Nehisi Coates mettent à nu des récits personnels profondément enracinés dans des contextes sociaux complexes.

Souvent, ces œuvres naissent de la réalité brute. Le vécu des auteurs, les témoignages recueillis ou la proximité avec des mouvements militants renforcent leur légitimité et leur impact. En cela, la littérature contemporaine offre un contre-pouvoir au discours dominant en amplifiant la parole des invisibles.

La littérature, moteur de sensibilisation et d’engagement

Bien au-delà du cadre académique ou artistique, la lecture d’œuvres contemporaines peut provoquer une prise de conscience profonde. Nombreux sont les lecteurs qui, au travers d’un récit percutant ou d’une analyse éclairante, revoient leurs positions, s’informent sur des causes négligées ou s’ouvrent à des réalités ignorées.

Par exemple, le roman En finir avec Eddy Bellegueule d’Édouard Louis a profondément marqué la scène littéraire française et le débat public en explorant la question du déterminisme social et de l’homophobie dans les milieux ouvriers. De façon similaire, l’impact de l’essai Nous sommes tous des féministes de Chimamanda Ngozi Adichie dépasse largement le monde littéraire : l’œuvre est fréquemment citée dans les sphères éducatives et militantes.

Les livres deviennent ainsi des points de départ pour l’éducation sociale et politique. Ils suscitent des débats, alimentent les luttes et créent des ponts entre différentes communautés. La littérature contemporaine influence alors les mouvements sociaux non pas seulement par ses idées, mais aussi par l’émotion qu’elle génère et la réflexion qu’elle provoque.

Quand la fiction inspire l’action collective

L’impact de la littérature sur les mouvements sociaux ne se cantonne pas à une influence passive. Dans de nombreux cas, les récits fictionnels ont directement contribué à faire émerger ou évoluer des actions collectives. Des romans dystopiques, des biographies romancées ou même des nouvelles engagées deviennent des références dans les manifestations, les slogans et les mobilisations en ligne.

Des œuvres telles que The Handmaid’s Tale de Margaret Atwood sont régulièrement citées par les mouvements féministes et les défenseurs des droits reproductifs, notamment aux États-Unis. L’esthétique du roman a même inspiré les habits de certaines militantes lors de manifestations, preuve de l’impact concret de la littérature contemporaine sur les formes d’activisme visuel.

Dans le monde francophone, des titres comme Le lambeau de Philippe Lançon ou Chanson douce de Leïla Slimani alimentent les réflexions sur la violence, la maternité, la condition sociale des femmes et la relation à l’autre. Ces récits, bien que personnels et souvent dramatiques, trouvent un écho collectif et nourrissent la compréhension des grands enjeux de notre temps.

Les écrivains, nouveaux acteurs de la transformation sociale

À mesure que les frontières entre les sphères littéraire, médiatique et militante tendent à s’estomper, les écrivains prennent de plus en plus la parole dans l’espace public. Certains interviennent dans les médias, participent à des débats politiques, publient dans la presse ou sur les réseaux sociaux. D’autres rejoignent activement des mouvements ou des associations, utilisant leur notoriété pour faire avancer des causes précises.

Cette implication directe transforme l’image traditionnelle de l’auteur comme observateur passif du monde. Il devient acteur, voire leader d’opinion. Par leur engagement, de nombreux écrivains influencent les mouvements sociaux aussi bien par leurs œuvres que par leurs prises de position publiques.

On observe également une volonté grandissante de décloisonner les genres et les espaces de diffusion. Des formats hybrides, de la littérature graphique aux podcasts littéraires, élargissent l’audience et facilitent la transmission des idées militantes. L’impact est alors démultiplié : la littérature devient accessible, vivante, collective, parfois virale.

Vers une littérature sociale en phase avec son époque

Le rapprochement entre littérature contemporaine et mouvements sociaux traduit un besoin profond : celui de penser et de dire le monde autrement. À l’heure où les récits traditionnels sont remis en question, où l’individu cherche du sens dans un monde fragmenté, la littérature apparaît comme un outil de cohésion mais aussi de libération.

Les éditeurs indépendants, les librairies militantes et les festivals littéraires engagés participent à ce renouvellement. Ils offrent une scène aux voix alternatives et permettent aux citoyens-lecteurs de se reconnecter au réel à travers le prisme de la fiction ou de l’essai. Le livre redevient un objet politique, capable de changer les esprits et parfois les systèmes.

Dans ce contexte, un nouveau lectorat se dessine : exigeant, curieux, engagé. Ces lecteurs ne lisent pas seulement pour se divertir, mais pour comprendre, questionner, résister. Ils recherchent des livres capables de donner du sens aux conflits contemporains, d’emmener la littérature là où elle dérange, où elle éclaire, où elle mobilise.